夏向けの音楽を湿度別に紹介する

湿度 ★★★★

SUN RA / LANQUIDITY

妙に粘着質だがロマンスも感じる高音多湿ミュージック。サイケデリック熱帯夜、ジャングルで名も知らぬ動物の求愛の気配がする。

VIDEO

Ennio Morricone/L’uccello Dalle Plume Di Cristallo

モウリコーネのアルジェントのサントラらしいが未見、エロい曲。今聴くにはネタ過ぎるか。

VIDEO

伊藤久男/ブラジルの夜太鼓

昭和歌謡の妄想力が光ってる。イマジナリーランドスケープとしてのブラジルの祭りの夜を描くがバックの太鼓は日本の祭囃子風。しかし圧倒的な歌唱力の前にリークラリークラとひれ伏すのみ。(リークラは本曲の歌詞参照)

意図的な誤解釈でも曲として成立させてしまうイマジナリーランドスケープ歌謡は平成になってマツケンサンバに引き継がれた。(マツケンサンバはサンバの曲調でない話が最近話題に)。しかし海外との距離が縮まってこういうアプローチをマジな顔でやるのは難しく、マツケンサンバは開き直りのユーモアで「オレッ」する技を見せた。「リークラ」と「オレッ」はイメージの海外と私たちを難しいことなしに擬音的なノリで繋いでしまう同様の技術ともいえる。

イマジナリー歌謡は死ぬほどあるが森進一のモロッコは最高。モロッコはスッパマイクロパンチョップさんのレコメンで知りました。

VIDEO

湿度 ★★★

no neck blues band/live at ken’s electric lake

まずどこの湖さね。

湖は何故グレーなものを背負うのか。海と違って閉じてるからか。ミステリー、オカルト、エロ、殺人を扱うなら海より湖というのが相場である。閉じているからこそ独自発展する生態と秘匿。

本作を聴いて時間が飛んだことがある。何を聴いてたか印象に全く残らないが時間は経過しており心は満たされていた。マイナー音楽のために―大里俊晴著作集で類似の体験が記載されている。ここで引用しようとしたが見つからず、Amazonで一万超え。

VIDEO

ムーンライダース/青空百景

夏の階段にうずくまるのはもうヤダヨ ヤダヨ(歌詞引用)

soe sandar htun/an da yei kinn

タンジェンと呼ばれるミャンマーのポピュラー音楽。このジャンルは最高であり、音楽性はビーフハートに近い。本作はSpotifyで聴ける。ミャンマー料理屋でタンジェンについて聴いてみたことがある。最初は発音の都合で全然伝わらなかったが携帯を使いながらなんとかミャンマーの音楽のことであること伝えることに成功。改めて発音を教えてもらったのだが日本語に起こすと「チェンジン」というニュアンスに近かった。高田馬場は雑居ビルのミャンマー人街、通称リトルヤンゴンは一見の価値あり。かの井之頭五郎も訪れている。

湿度 ★★

LIO/Je Casse Tout Ce Que Je Touche

前もブログに書いたので詳細割愛

VIDEO

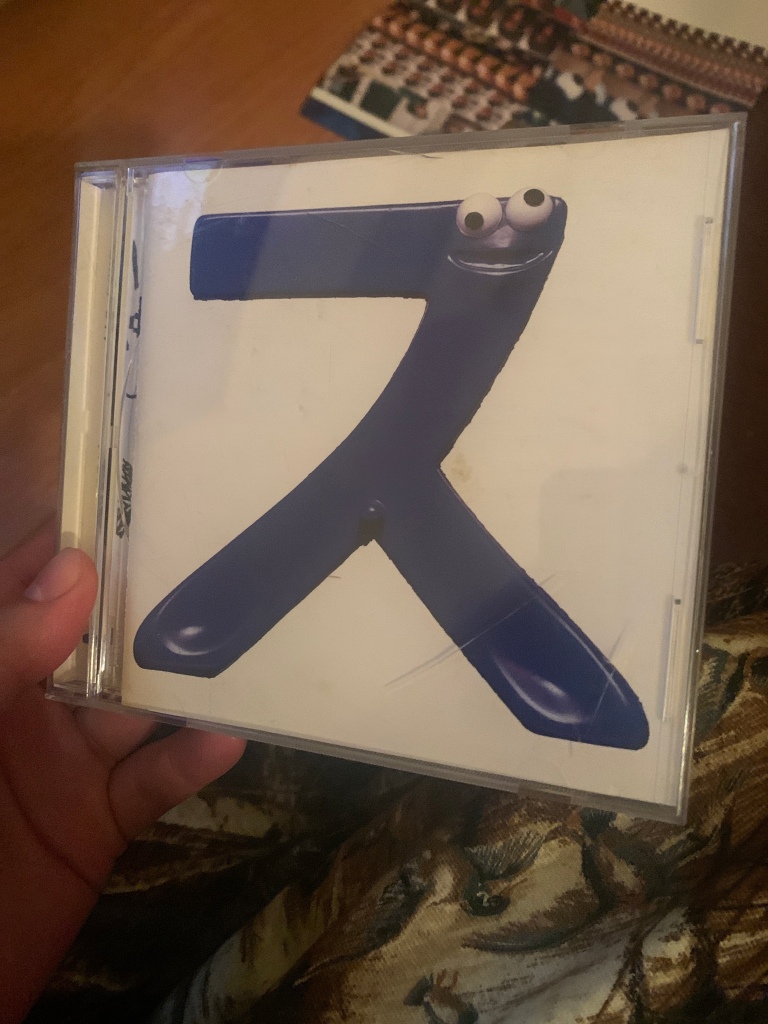

ThaTaxakaKes_Dramanimal

シーケンスミュージックを煮詰めたニューグルーヴ、Cool!

https://drumanimal.bandcamp.com/album/all-in-one

越美晴/マイ・ブルーサマー

女性だったらこの曲をカラオケで歌いたいと思った。良い曲。

VIDEO

Fennesz/Endless Summer

地元のツタヤでジャケ借りしたが今思うとかなりありえんダサいジャケだった。ただ自分が聴いた最初期のエレクトロニカである。fenneszを聴くことはずっとないので聞き返してみるとやはり感情過多だが一周して聞けた。時代と寝てしまった音源は一周待ちみないなところがある。ボーズオブカナダとか今聞いたらどうなんだろか。

エレクトロニカというと冬のイメージが強いのは電子音の硬質なところが冬と相性が良いとか、エレクトロニカが強いところの気候が云々とかあるのかもしれないがエレクトロニカ使って夏の情感を提示しただけでも当時はかなり斬新だったのでしょうか?本作はビジュアルもあいまってチルというかバカンシーな夏感で、自分の知ってるエレクトロニカの夏感は全部こういう感じ、ボート乗って短パン履いている。ムンムンの湿気を感じる00年代エレクトロニカのおすすめ有れば教えてください(dubアプローチは無し)

店舗としてのTSUTAYAという存在も時代になってしまった(ツタヤディスカスはディガーの中で評判よい)

this heat/health and efficiency

太陽讃歌

湿度 ★

高温多湿の亜熱帯化した日本に住む自分が想像するカラッとした世界は砂漠か荒野しかない。砂漠には蜃気楼、荒野にはカウボーイがいる。

【荒野】

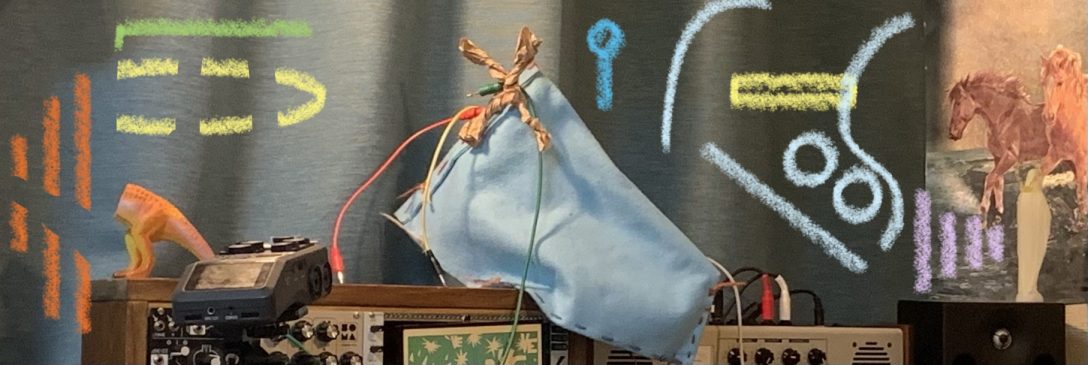

c.w.vrtacekがギターが上手いことがわかる、1990年の作品。プログレッシブ感とマス感とレコメン感の懐かしさがありながら時折り感じる外し方が良い。

https://cuneiformrecords.bandcamp.com/album/artificial-horizon

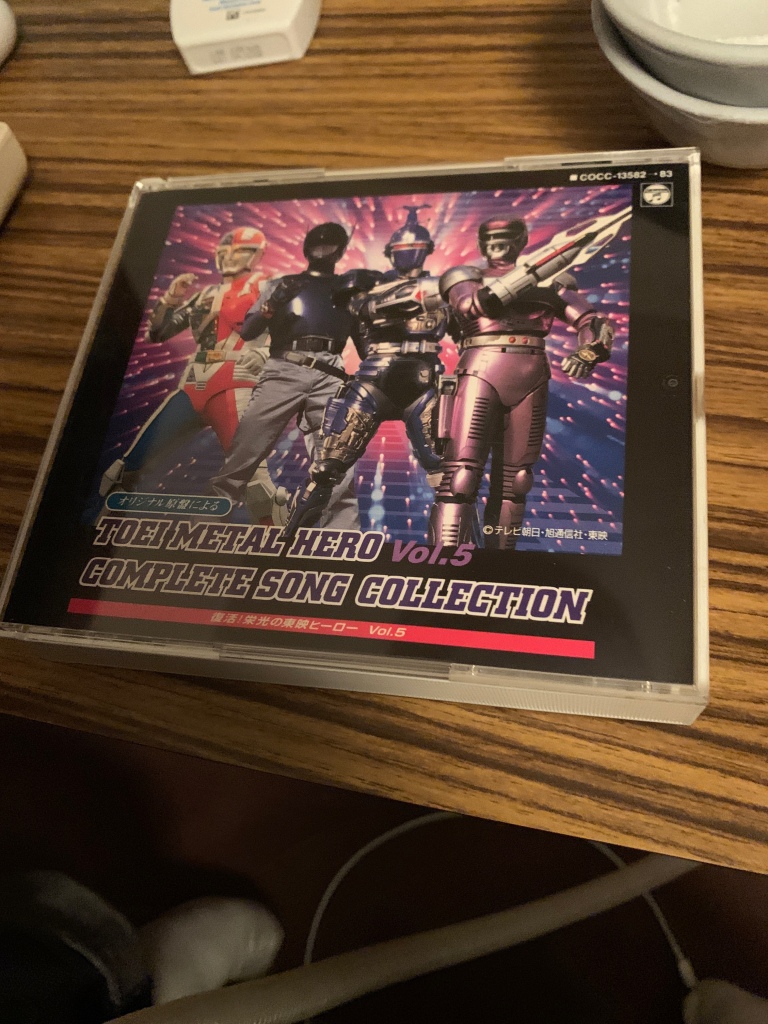

sun city girls/sev acher

一聴すればマインド老カウボーイがタバコ吸ってタバコ吸って、決闘、眼差しのドアップ、血が出まくってる、馬が駆けていく。そして有志があげたと思われるこのYouTubeの動画よ。固定で長回ししている広場がただ映されている。一見止め絵かと思うほど。こういうのが贅沢ってもんだろ。

VIDEO

【砂漠】

スーファミ/アラジン

マジカルアドベンチャーもそうだけどこのもっさりとした重力感に郷愁を感じる。映画では盗んだりんごを子供にあげていたアラジン、本作ではりんごを豪速で投げ放ち人を殺す。

VIDEO

sand/golem

ゴーレムといえばモンスターファーム。賢さ回避派だったので無縁だったがゴーレムを使うような人間でありたかったとも。ゴーレムというモチーフは要研究対象。

[湿度と音について]

空気中の水分量が多いと音は早く伝わるということを知った。気体よりも液体のほうが伝達が早い、そして高湿度であればあるほど多くの液体が音の媒介をするため伝達が早くなるのだ。しかし高周波数の音はエネルギーが小さいため水分が媒介するほど水分に吸収されてしまうという。なので多湿空間は音が籠る。これは経験上なんとなくわかる。銭湯ライブなんて企画があるがあれは単に天井の高さから得られるエコー効果もあるが、湿度による響きの特性の面白さもあるのかもしれない。土地の気候とそこで発展した音楽性の関連を指摘する文章も多く、多湿地域ではアタックが大きくなる等さまざまな指摘がなされている。