真心ブラザーズでサマーソングといえば、紛れもなくサマーヌード という名曲があるし、出た当時バンド自体が長らく活動してなかったのもあって地味な扱いをされるものの、どうにもこの曲妙に引っかかる部分がかなり多い。

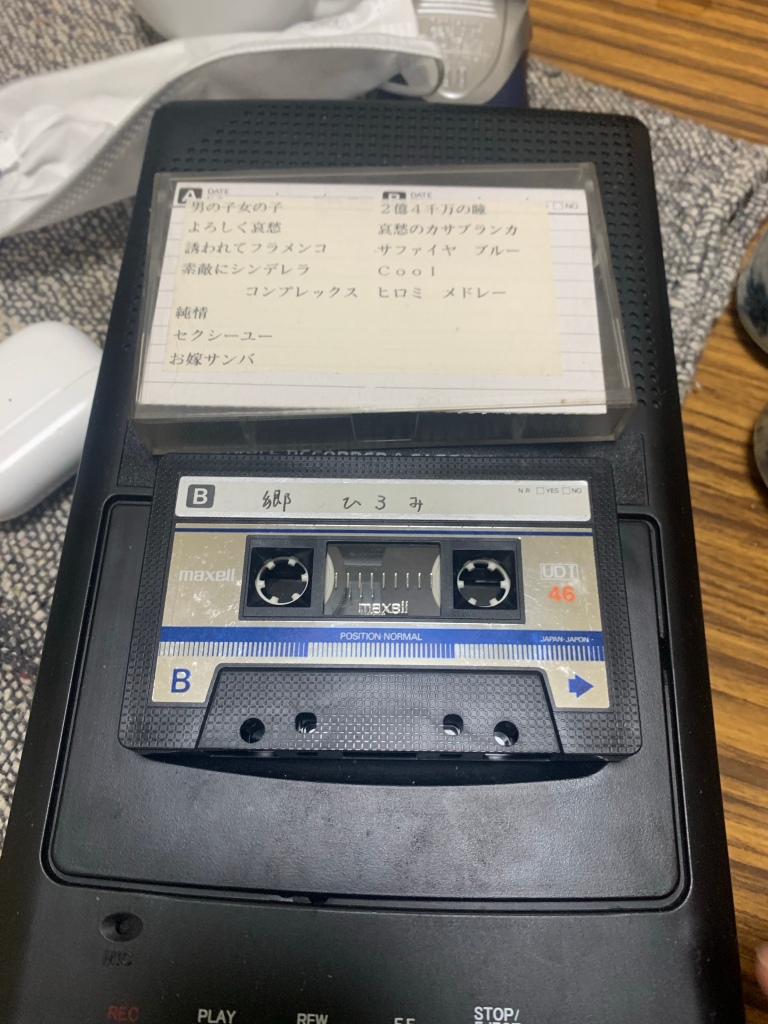

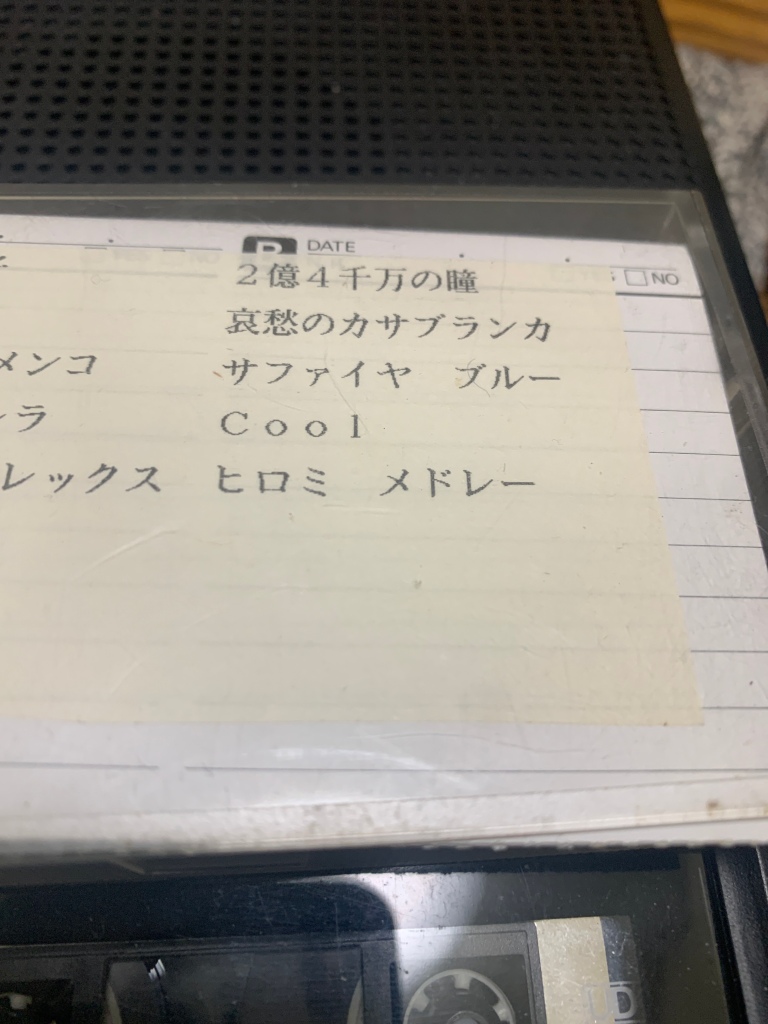

そもそもタイトルの『Summer Friend』なのであろう「君」の輪郭がすごくぼんやりしている。「キスしたら楽勝で世界は笑うほど変わ」る「ためらった瞬間に夏は終わるかも」しれないから「帰したくない」「君」はどうやら「夏が終わる」と居なくなってしまうようだ。主人公は「君」に「手を離さないで」と語りかけ、「長く熱い夜のドアを開けて」「旅に」出る。 友達との楽しい時期を季節そのものに表しているというか、あるいはsummer of loveとか、そういったムーブメントの隠喩にも見えるけど、作詞曲の桜井秀俊氏はあくまでもポップスの人であってサイケデリックカルチャーはほぼ関係が無いし、夏を人生の絶頂期に喩えるというのはベタもベタ過ぎる常套手段だろう。文節の語尾を1〜3文字残し、次の文節の歌い出しにして、しりとり的に詞のストーリーを進めていく「つながりうた」 を桜井氏自身のバンド・真心ブラザーズに応用したのがこの曲ということだった。佐藤雅彦の発案・作詞による『ピタゴラスイッチ』用に制作された「つながりうた もりのおく」は、CDにはなっているが 現在サブスクどころかYouTubeにすら上がってないもので、とりあえず▼の歌詞のスクショ画像を見てみてほしい。

▲これを踏まえてあらためて▶︎▶︎「Dear, Summer Friend」の歌詞 をリンク飛んで読んでみてください。 どういうことか、意味わかったかな?

この”つながりうた”という言葉遊びの前提も面白い話なんだけど、もうひとつ、それとも何か違うひっかかりがある。それはなんだろう? と、歌詞カードを読み直してみた。

(ここでワンコーラス終了。その際“つながり”を切ったら肉体的にも途切れる感覚になるのではないかと、あえて“つながり”を切断。冒頭の発音に戻ってみました。)

その後間奏に続いて、2番「横道は無視した〜」と、歌詞は違えどまた「君とキスしたら〜」とおなじAメロで歌われる。そう、1番と2番の「君」はおなじ「君」ではないのかもしれない。いや、おなじ人物だけど、この季節のパラレルワールドの「君」だとすればどうだろう…?

最後の一節、「お」わらない旅に出る「よ」(ロングトーン。すなわちラスト一行は“つながりうた”的にはエンドレスに循環可能。)

しかし、これを通常通りに「よ」と判断した場合はそのまま間奏明け2番の「横道は無視した〜」に繋げられる。2番の主人公は終わらない旅に出て、また2番の冒頭に戻り、以下ずっとループする。 1番目には物語そのものが切断されてしまい、2番目は終わらない旅に出ていく。1番と2番の主人公を同一人物としても「ためらった瞬間に夏が終わるかも」ということは、1番で「ためらってしまった」後悔からこのループに入るのだ、ともとれるし、「大人になれば夏は終わる」かもしれないけど、この「光の季節」は続けようと思えばいくらだって続けられるんだ、という意味にも捉えられる。

なお、この曲は2005年発表。影響あるのかどうかはわかりませんが、『涼宮ハルヒの憂鬱』エンドレス・エイトは2003年、単行本に収録されたのは2004年(もっと言えばアニメ化して騒動になったのは2009年)でした。もっとも、桜井さんの世代だとハルヒというよりは『うる星やつら2 ビューティフル・ドリーマー』だろうなあ、と。