傷ひとつない天使の偏愛があまりにも続いている

それより自分の頭を実験場にする、いつも切り過ぎな理髪師に

自爆前のアンピュティボンバーマンが拾い上げた自らの片腕をつるぎに変える

錆付き、ガタついていて、塗装も剥げ

バラバラでいないことが存在であるかのようだ

また、あるいは一度壊してしまってからでなければならないと芯から思いこんでいる者が

内に持っていたつめたいまばゆさを

それらを溶かし

その場のほうからも見いだされる、聴く者たち

傷ひとつない天使の偏愛があまりにも続いている

それより自分の頭を実験場にする、いつも切り過ぎな理髪師に

自爆前のアンピュティボンバーマンが拾い上げた自らの片腕をつるぎに変える

錆付き、ガタついていて、塗装も剥げ

バラバラでいないことが存在であるかのようだ

また、あるいは一度壊してしまってからでなければならないと芯から思いこんでいる者が

内に持っていたつめたいまばゆさを

それらを溶かし

その場のほうからも見いだされる、聴く者たち

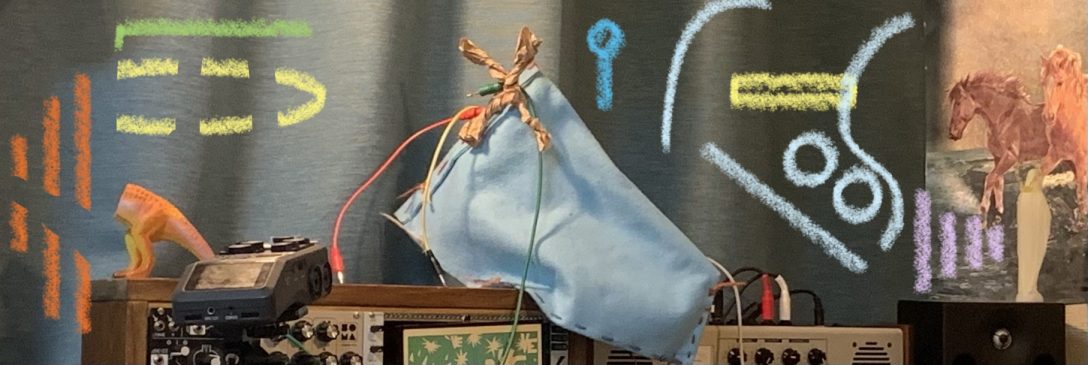

『ニューエイジミュージックディスクガイド』に掲載されるアルバムレヴュー執筆時のメモ(アウトテイク/搾りカス)

メタ・ニューエイジミュージック

JOY喜びの感情を模すのではなく悲しみ 慈しみ この世の根底にあるサッドネス

マーティン・オーバーシェルプ

全体の中で一番大きく聞こえるナイロン弦

プログレ感当たり前のものとして聴いていたが

明るい光の中を進んでいく 立ち留まらない 深海探査

祝祭のワールドミュージックを個人解釈

5曲目哀愁 万華鏡の砂から目を離し 結局前向き

深海探査TVを思い起こさせるが それらは実際もっと漂白されたプラスチックな質感背景を知らずに音楽を聴くこと

作者と作られた音楽を切り離して考えること 声が入っていると難

Derring & Sakaide名義でのアルバム『Behind Your Smile (East-2-West Project Vol. II) 』

人工的に作られた音色でオーガニック

風通しのよい 海を連想させるのは国境がないからか

二作目の では

3曲目 声のサンプル にぎやかに

どんちゃん

悪いエレクトロニックダンスやニューエイジミューズを徐々にチャンネル化するために

これは時間のことわざにある宝石です。 滑らかなジャズのように滑らかではなく

ゆっくりと魅惑的

リスナーに手を差し伸べ

不必要なビートで不快感を与えること

4/4ヘッドバーストビートフェスト

夜中に見るとジャケがきもいのが多

まさかこんな音源を聴くことになるとは

どんな音楽でも好きになる

何故 波の音が多様されるのか

真理を探究 三蔵法師

エモロック

タイム感

『Brain Machine』『Fractal Dance』

神話上の存在

彼の体は穴でいっぱいでした。そして、風がそれらを通り抜けたとき、部族の女性を魅了する音を出しました。男たちはウアクティを追い詰めて殺した。ヤシの木は彼の遺体が埋葬された場所で発芽し、人々はこれらを使用してフルートを作り、それがウアクティの身体によって生み出されるような魅惑的な音を作りました。

決して軽んじたり不作為になりません。

Aki Tsuyuko

コンゴで生まれ10歳の頃に家族でアメリカへ移住、音大に進むも、音楽とは関係のない道に進んでしまっていたところ、空港のギフトショップで購入したネイティヴスタイルのフルートが人生を変えたという。このアルバムではChris Rosserのピアノとアコースティックギターでの共演で、互いが引き合うようにゆったりと進んで行き、すべての音符はリスナーに手を差し伸べ、調和の本質を称賛する。Charles Frizzellによるジャケットも独特。HPでマリーナの夫が制作するフルートが購入できる。

同レーベルより、ジャズミュージシャンのポール・ホーンとネイティブアメリカンのフルート奏者R.カルロス・ナカイによる『Inside Canyon De Chelly』に続く二作目のコラボレーション。ヨーロピアンフルートとネイティブアメリカンのフルートが、アメリカ合衆国西南部のユタ州南部からアリゾナ州北部にかけて広がるモニュメントバレーの茶褐色の岩肌の上を沿うように響かせて、ハヤブサ、ワタリガラス、風や雷、昆虫等と共に風景の中で一体化する。無限に広がりゆく空のアンビエンスを感じさせる名演。

George Clanton名義による自身の作品『100% Electronica』をヴェイパーウェイヴの手法で再構築した作品。初期CGアニメをダークに染め上げたMVの世界感よりも一聴してニューエイジな感覚は、なぜか90年代のG-SHOCK、BABY-Gのイルカクジラモデルを思い出させてならない。CASIOは「Love The Sea And The Earth」のテーマのもとに自然の素晴しさ・大切さを伝える環境団体をサポートするために、1994年に初のコラボレーションモデルを発表。

fとは周波数のfrequencyをいい、自然界や音楽などによる快い感覚を統計的に調べるとすべて1/fという数が現れるという。17、8年前には集中力がUPするというこういった音楽を聴いていると他人から揶揄されることがあった。あのアンビエントはどんなものだったのか探して見つけたいが、書籍の付録だし再び巡り合ったとしてもそれかわからない。波の音から始まる本作は、どうせこんなものだろうと高を括ると裏切られる好盤。なぜ人は、新しい音楽を聴くのに、何を聴いても今までに聴いた何かと関連させてしまうのだろうか。