Anal solvent

https://youtu.be/atRWLSmsDGg

パリペキンの資料から知った奴ら(個人?)。

恐ろしい名前やね

ところでみなさん、さよひめぼうさんの『Ninja School』はもう聴かれましたか? P-VINEからの初CD作品『ALIEN GALAXY MAIL』以来、実に2年振りの新譜は前作のレイヴ面のさらなる拡張解釈というか、『WIPEOUT』を彷彿とさせるレースゲーム的疾走感とエイジアンなミクスチャー感溢れるしたようなハイパーチューンが並んでおり、懐かしくかつ新鮮なもので、本作はあくまでさよひめぼうさん御本人のセルフリリースでして〈New Masterpiece〉からのものでは無いのにもかかわらず知り合いに薦めまくっています。現在本作がらみでちょっとした企画を進行中ですので、来年をお楽しみに。

さて、さよひめぼうさんの新譜と同時期のリリースで自分内シンクロがあった盤がふたつ。Mind Designの片割れ澤田朋伯さんが1990年代〈Transonic〉に残した作品集が来年年始にリリースされます。Mind Designといえば1990年代初期、当時はダサかったはずのフュージョンの要素をうまくデトロイト的に落とし込んでいたテクノユニット(実際デトロイトのレーベルからもEPをリリースしている)という印象でして、かく言う自分がテクノに興味を持つ頃にはその活動期は終わっていたわけですが、その後このフュージョンとデトロイトを折衷する4つうちテクノ路線はKen Ishii『Future In Light』に(おそらく無意識的にでしょうが)継承され、さらに多くのフォロワーを生み出す一方、本人らはゲームミュージックの大家となり『ソニック』をはじめ多くのゲームソフトのサントラを手がけ、現在まで世界中のゲームファンに愛聴されています。ここ数年で驚いたのはVaporwaveの草分け・VektroidのDJ MIXに澤田さんのMind Design時代の代表曲「Skywalk」が収録されていたこと。

で、これも12月発売のEquipの新譜。彼のゲーム好きに関しては私も何度も言及しているし、他所でも多く言及されているので最早お馴染みですが、ここに来て届けられた新譜は自曲のテクノ/トランスアレンジ!!!VGMってこの手のアレンジCDよく出てるし、架空のゲームサントラを題材にする彼にとってこういうパロディに行くのは自明の理なのでしょうが、近しいコンセプトのVAPERROR『Radiant Racer』がクールなエレクトロフュージョンに/FLOOR BABA『PRE HOSTORY』がレイヴ/ベースミュージック方面に締めてるのに対し、ここまでストレートなトランスが出てくるとは彼の今までの作品を聴いていると実に意外でしたね。

最後に収録曲をスクリューした(公式)動画を貼ってこの文章を終わります。スクリューからはじまってスクリューに戻ってくるという、Vaporwaveマナーを忘れないな〜。

モウリコーネのサントラを聴いている。サントラの曲は映画の時間が支配している世界に寄り添ってつくられている。その背骨ともいうべき映像を取り除いて音だけ聞いているのだからシュールに感じる。映画の要素に寄り添っていたテンポや音、構成が映像都の切り離しによりインスピレーション元が分からなくなるのが面白い(映像見ずに曲作ってるパターンも大分あると思うけど)

登場人物がいて、それを象徴する音のエレメントがあるとする。適当だけどイーストウッドが出てきたらカスタネットが鳴る、みたいに。イーストウッドが扉をへんなタイミングで開け閉めしているシュールな映像シーケンスがあって、変なタイミングでカスタネットが鳴ったとしよう。そうして作られた音付きの映像を観てるとすんなり体験としてまとまるが、これを曲だけ聴くと意味が分からないからシュールになる。なんなら映画の音だけ抜いて聴くのも面白い、映画の音丸々CDにしたゴダールは、、良いね!

この間出したCDにも書いた事で、曲を一通り作ったあと、その曲を構成するメインの音を丸々ミュートにするということを良くやるのだが、これも上記のようなサントラに発生する「元ネタの隠蔽による何が新たな意味の発生」と同じものを期待している。

サントラも全部が面白いわけではなく、サントラなのに普通の音楽時間の体験として聞いても何も妙なところがなく完璧に音楽として自立しているものは、わざわざサントラを聴く面白さはない。

音楽そのものの世界観でなく映像の世界観からつくるサントラの面白さが成立すると、逆に音楽から映像を作る面白さも成立する。映画世界の時間に寄り添った音楽の逆で、音楽世界の時間に寄り添った映像、、ミュージックビデオ。別の世界のルール上で遊戯を展開するということ、シュルレアリストの試みも似ている。「優美な死骸」や「自動筆記」は創作物の発生ルールを他のものから転用するもの、とも言える。有色照明のもと絵を描いたフランシスベーコンもいる。

音楽を聞いたら映画が自動再生される世界は来る、みたいな想像力が実に容易い昨今。AIも上記のような使われ方してる。テキストから絵を、など。じゃあ自分らどうする、というとどうもしなく。AIはデータ学習で集合で、他(集合)に対して自分がどう振舞うかは今までと変わらんのでは?AIがもう一周メタってブラックボックス化するか自己意識が発現したら話は変わりそう。

ところで自分を省みると音の隠蔽の方法にはかなり興味があるが、それは音楽時間の完璧な提供とか意味が一意に道程されるような音楽表現スキルに背を向けていることと表裏一体、とも言えてしまう。

٩( ᐛ )و

出たばかりのモウリコーネ本、面白い。モウリコーネが面白いんだろう。かなり理知的で、チェスプライヤーか医者になりたかった人、それでいて老獪の余裕やユーモアがある。音に対しては分からないところは決めつけずそれでいてシルエットくらいのヒントはくれるし、論理的に思考を巡らせきったラインは正確な線を引いてくれて追走出来るようにしてくれている。

ラウンジ・リザースのメンバー、ジョン・ルーリーを中心としたプロジェクト、マーヴィン・ポンティアックのベスト・アルバム。

本作はマーヴィン・ポンティアックという架空人物系ユニット。中野区区役所の書類申請の見本に例えば「中野太郎」と書いてあればこれは見本用の偽名だな、と日本人はわかる。おれが例えば「相撲山寺々」となのれば芸名とわかる。マーヴィン・ポンティアックはアメリカ人から見れば偽名と分かるのか?名前は割と高度な文脈が存在する。(例:ジョンスミスという名前は山田太郎的なありふれ感があるため逆に偽名であることを意味している、というような。ところでバンド、ザ・スミスは敢えて良くあるスミスという名前を採用したんじゃなかったっけと知り合いが言っていた。)

サミットのインスタパン屋の名前は「ダン・ブラウン」、これにおれ勝手に、おそらく間違いなのであろうがジョンスミスを感じている。間違ってるとうっすら思いながら信じる。このうっすらが大事で、うっすらは薄ければ薄いほど良い。つまり無意識で否定しながら理性は受け入れている状態。うっすらの勘違いを入れ込む余地が有れば必ず入れて、うっすらの勘違いの世界に住む。そうすると想定外のところで文脈はズレて創作的ものが発生する、創作物として結実するかは別だが。

おれのうっすらした勘違いの例は年齢で、毎年誕生日が来て初めてはっきりした年齢を意識するが、誕生日まではうっすら年齢を高く勘違いしてるから毎年一年若くなっている。俺は34歳だと思っているが実際は33歳らしい。

音源を聴いたことないバンドをなんとなく認識している正しく文脈から不自然でない範囲の、かつ間違った音像を意識し、バンド名に音像を叩き込む。

友人はスエードをシューゲだと思ってたが実際違っていたらしい。恐らくシューゲでない気もするが無意識ギリでシューゲを名前から感じ、それが仮の知識として脳にストックされていたのではないかと勝手に思っている。シューゲでないとわかったとき、多分喪失感があったのではないか。自分なら間違いなく感じる。

福島出身だと言ったら友人から「オノヨーコは福島出身だが、思うに東北の封鎖的な土壌が糧となりあの前衛性が宿ったのでは?」と言われて、「いやあのオノヨーコが福島出身なら流石なおれが知はないわけない」とうっすら思い立つ友人の弁にホーと関心したが、その後オノヨーコの出身地を調べてしまった。東京の裕福な家庭出身だった。喪失!これは明らかに検索すべき事項ではなかった。

致命的でない勘違いがあり、それが外部からの情報で正しく補正されたとき驚きと共に喪失感を感じる。喪失してるなら何かをもたらしてたということだろう。高カロリーのものを2種摂取するとカロリーは相殺する、というのはサンドイッチマンの有名なネタだがこれはうっすら勘違いだと思う。この話をあり得ないと思いながら敢えて信じる、その後ミリミリ体重を追って、その結果正しく太っていたらこの相殺拳からは乾いた喪失感と共にユーモアも逝く。

食後にコーヒーを飲みながら目を閉じて感じまくること。味蕾の刺激がスイッチとなり脳が痺れながら快感を感じる。俺はそういう実感をするが、これは「食後の血糖値の上昇を抑えるインスリンの分泌により血糖値が急低下してブドウ糖が不足し意識がボヤッとする」という知識で漂白され悲しくなる。

これは間違い知識を集めろ、という話ではない。知識を正しく集めることとうっすら勘違いを重ねることは相反するようで両立が可能だ。

ダラダラしたので着地。このアルバムもそういううっすら勘違い系のズレを感じなくもない。そんなこじつけを、と思うだろうが、こじつけのようで本当にそう感じから面白い

コンラッドシュニツラーとともにzodiacを設立した重要人物ローデリウスの作品。

クラシックの要素が大きい作品。チョコボの不思議なダンジョンやサーカスのような雰囲気の曲もある。

クラシック入門に失敗した俺はこれならいける。

アンビエントの一つの源流はジャーマンロックの音響的実験として試みた様々な異種ジャンルの中、クラシックと結び付いて産まれた子供だと思う。ローデリウスの音は軽さがあって良い、快楽とか意味からふわっと離れている。6曲目の後半、ピアノと鳥の声のみで構成されている庭に明らかに異質な不穏ノイズの闖入が記録されている。映画の3秒程度のカットが頭から離れないような凄さ。細かく聴かないと分からないエフェクト操作、音の抜き差しの音響テクニックもカッコいい。後で振り返ると割と変な場所、匿名性が高い割に手触りがあるような場所、そんなとこに案内されてたなと引っかかり何回も聴いてしまう。

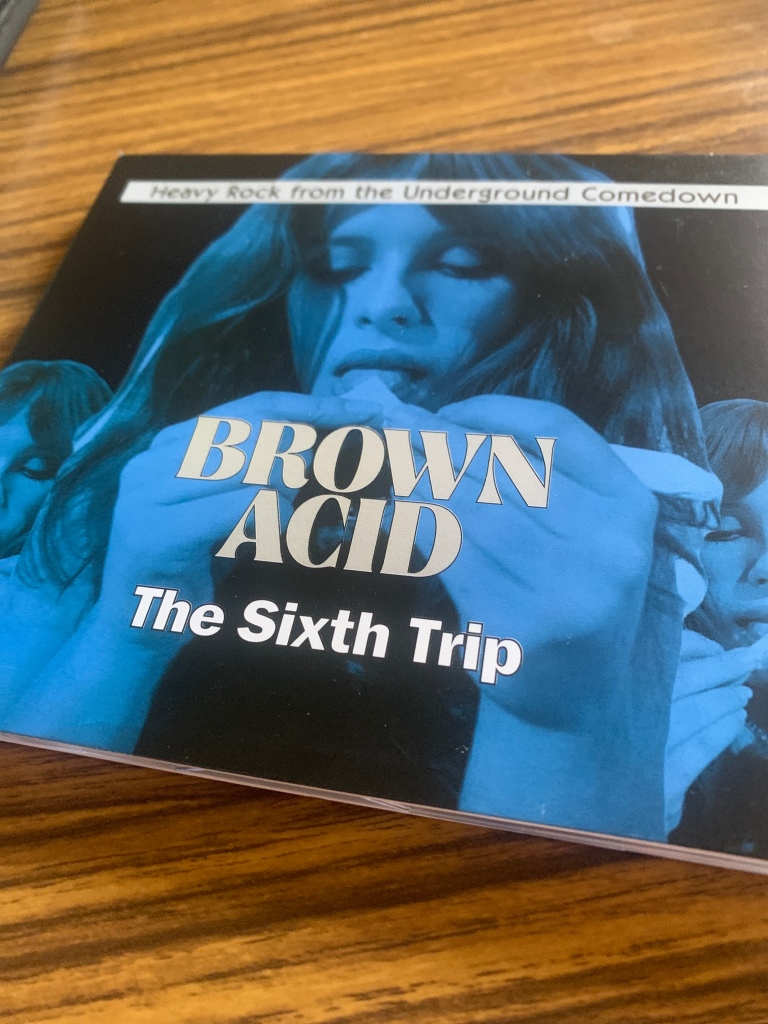

プロトハードロックのコンピ

1曲目のブレイクでギターがどんどん音階が上がる部分、ブルーチアのサマータイムブルースモロパクで良い

他の曲は割とポップ。時々クラウトロック的反復の快楽を求めるもの手に入らず口寂しながら聞いていると、それを埋めるように現れる遠くへいくぞという気合いの入ったアウトロジャムは宇宙暴走族が路頭に迷ってる自分を発見し最寄りの惑星までまで送ってくれているようだ。

ついにセキグチサトルの4枚組CDセットが自主レーベル”STACTE”よりリリースされた。この自主レーベルは、デビュー前にレコード会社に頼んで作ってもらったものである。しかし、デビュー後はその権利を事務所から買い取り、今に至るまでずっと続けている。これは彼のこだわりでもあったし、事務所も文句は言えなかったのだ。

「いやあ、これでまた、音楽界で僕の名前が知れ渡っていくな」

「そうですね……」

「もうすぐ日本にも来るよ! やったね!」

セキグチサトルは大喜びだった。

「あの、ところで、セキグチさん」

「なんだい?」

「……さっきの話ですけど、本当なんですか? 本当に、世界中が敵になるんですか?」

「うん、なるよ。僕はそれを狙ってるんだから」

「どうしてそんなことを!?」

「言っただろう? 僕は、世界の全てを手に入れたいんだよ。君には分かるはずだよね?」

「…………」

「どうしたんだい?……ああ、分かった。君は、まだ僕を信じていないんだろう? まあ仕方ない。でも大丈夫だよ。君のことは絶対に裏切らない。これからも仲良くやっていこうじゃないか」

「はい、よろしくお願いします」

「こちらこそよろしく頼むよ」

2人は握手を交わした。

「ところで、セキグチさん。例の、僕を襲った犯人のことなんですけど……」

「ああ、あいつかい。なかなか面白い奴だろ?」

「はい……。あんなことする人なんて、普通いないですよ。一体何者なんでしょう?」

「ふっふっふ、知りたいかい?」

「ええ、もちろんです」

「よし、じゃあ教えてあげよう」

セキグチサトルは楽しげに語り始めた。

「彼は、僕の知り合いでね。名前は、マキタダヨシというんだ。年齢は25歳。今はフリーターをしているらしい」

「マキタダヨシ……。聞いたことのない名前ですね」

「そうだろ? 実は彼、ある事情があって、本名を隠しているんだよ。だから皆からは”マキちゃん”と呼ばれているんだ」

「へー、そうなんですか」

「それでね、彼はちょっと特殊な能力を持っているんだ」

「特殊能力?」

「そう、超能力だよ」

「えぇ!?」

「驚くのはまだ早いよ。彼が持っている能力はそれだけじゃないんだ。例えば……」

その時だった。

突然、窓の外に大きな音が響いた。

「な、なんだ!?」

見ると、そこには巨大な鉄球があった。

そして、そこから1人の男が降りてきた。

「おぉ~、すげえ、マジで来たぞ!!」

男は興奮していた。

「あれ? セキグチさん、あの人は?」

「ああ、彼はね、マキタダヨシっていうんだ。見ての通り、超能力者さ」

「えええ!?」

「いやぁ、まさか本当に来てくれるとは思わなかったよ」

セキグチサトルは嬉しそうだった。

「おい、お前がこの事務所の社長か?」

マキタダヨシが話しかけてくる。

「はい、そうですけど……」

「そうか。俺はお前を殺しに来た」

「殺すって……」

「悪いが死んでもらうぜ」

すると、マキタダヨシの手から何かが出てきた。それは大きな鎌だった。

「うわっ!?」

「おっと、動くんじゃねえぞ? 動いたら死ぬからな」

「くそ、何なんだこいつは……」

社長は恐怖を感じながらも考えた。この興奮はスーパービックリマンが覚醒した時に等しい。しかし、同時に疑問もあった。なぜこんなところにマキタダヨシがいるのか。しかも殺しに来るなんて。

「おい、お前は誰だ?」

社長は尋ねた。

「俺か?……俺は死神だ」

「死神……だと?」

「ああ、そうだ」

「何を言っているんだ……?」

「信じなくてもいいさ。ただ、事実として受け入れてくれればいい」

「……」

「さてと、まずはこの男を殺させてもらおうかな」

「待ってくれ!……僕を殺すなら、その前に聞かせてほしいことがある!」

「ん? 言ってみろ」

「あんたは一体、どこから来たんだ?」

「宇宙さ」

「宇宙……だって?」

「ああ、そうだ。お前たちは知らないだろうが、この世の中には次元というものが存在する。そして、俺達はそこを自由に行き来することができるんだ」

「そんな馬鹿な……信じられない。『ニューエイジミュージックディスクガイド』にも書いてなかったことだ!」

「まあ、そりゃそうだろうな。普通の人間はそんなもの知らん」

「……それで、どうして僕を殺そうとするんだ?」

「決まってるだろう? それが仕事だからさ」

「どういう意味だい……?」

「俺達の仕事は人間をライナーノーツの世界に引きずり込むことにある。そして、そこで死んだ人間の魂を回収して、また次の世界へと送り出すんだ。……これが、俺たちの使命なんだよ」

「そんな……それじゃあまるで……神じゃないか」

「ああ、そうだ。我々は、この世界の神なんだ」

「……」

「レーベル自体が人から人へと継承されていく」というコンセプトのレーベル『Japonica』を立ち上げたセキグチサトルは、その後、様々な自主企画イベントを行い、そのたびに多くのファンを集めた。

特に好評だったのは、毎回違うアーティストを招き、ライブを行うというものだ。

例えば、ある時はテクノバンド・オワリカラを呼んだり、ある時はロックミュージシャンの電気グルーヴを招いた。何より都営大江戸線一本で行き来できる間柄であり、2人はプライベートでも親交があったという。そして、彼らとのライブは大盛況のうちに幕を閉じた。

さらに、彼らの人気が高まるにつれて、他のアーティストのCD化や、グッズの販売などを積極的に行うようになった。こうして、JAPONICALは音楽業界だけでなく、さまざまな方面から注目を集めるようになっていった。

そして、彼らがWOODMANから継承した自主企画の回数は100回を超えた。

ある日のこと、セキグチサトルの元に一通の手紙が届いた。

そこにはこう書かれていた。

『拝啓 秋深まる今日この頃、ますますご活躍のことと存じます。さて、この度は弊社主催のライブイベントへの御参加、誠にありがとうございます。つきましては、日頃の感謝の気持ちを込めてささやかな宴を設けましたので、ぜひお越しくださいませ。なお、当日は関係者各位を招待しております。皆様と楽しいひとときを過ごすことができれば幸いです。敬具 Japonical Records代表 セキグチサトル殿』

手紙には、会場の場所と時刻が記されていた。

「これは驚いたな……。まさか、このような形でお誘いが来るとは」

「ええ、驚きですね」

「どうしようか?」

「もちろん行きましょうよ。せっかくのお招きですし」

「そうだね。じゃあ行こうか」

「はい!!」

2人は早速、指定された場所へと向かった。

そこは新宿三丁目にある小さなバーだった。中に入ると、すでに多くの人が集まっていた。

「おっ、来たな」

「久しぶりだな」

そこには、かつてセキグチサトルとタッグを組んでいた2人の男がいた。

「やあ、キミたち。久しぶりだね」

「ああ、本当に」

「元気だったかい?」

「ああ、問題ない。……ところで、そちらの方は?」

「初めまして、私はセキグチサトルの秘書をしております、ナミヤヒロシと申します」

「そうですか。よろしくお願いします」

「こちらこそ、よろしく」

「では、皆さん揃ったようなので、そろそろ始めさせていただきたいと思います」

司会役を務める男が言った。

「おっと手羽先君、ちょっと待ってくれないか」

「えっ?」

「実は私から1つ提案があるのだが……」

「何でしょうか?」

「せっかくの機会だし、ここはひとつ、この場にいる全員で乾杯といこうじゃないか」

「えっ!?」

「いやいやAGGY POPさん、さすがにそれはまずいですよ……」

「大丈夫だよ。こういうものは勢いが大事なんだ」

「うーん……わかりました。それでは、今回に限り特別ということで」

「よし、決まりだな!」

「ただし、あまり羽目を外さないように」

「わかっているさ」

「では、グラスを持って……カンパーイ!」

「「「「「「「「「カンパ〜イ!!!」」」」」」」」」

「ふぅ……これでいいのか? ずいぶんあっさりと決まったな」

「ええ、生き方自体が芸術であって、作品はそこからこぼれ出るもの、、、

、そういう考え方もあるでしょう。」

「うん。しかし、このやり方では作品のクオリティを保てなくなるんじゃないか?」

「いえ、むしろ逆です。作品の質を高めるために、あえてこの方法を採用しているのです。」

「なるほど。」

「たとえば、あなたは自分の作品を『無垢』だと表現されていましたが、その『無垢』はどういう状態を指すのですか?」

「それは、何物にも染まっていない、、」

「はい。つまり、真っ白な状態ですよね。でも、それがそのままの状態であるはずがないんです。」

「どういうこと?ちなみに大友克洋さんも庵野秀明さんも大好きなのに、名前が難しくて読みがわかりません。記憶できません。。」

「その答えは簡単。『何色にも染まることができる』ということなんですよ。」

「でも、僕は自分の作品が『無垢』であると信じているんだけど。」

「あなたの言う『無垢』は『純潔』という意味でしょう。その『純潔』を守るのは大変かもしれませんが、それをなくしてしまえば、もう『無垢』ではありません。」

「……たしかに。」

「逆に言えば、『無垢』とは、何者でもない、何者にでもなれるという可能性を持つということです。」

「なるほど。」

「日本のアニミズムじゃないんですけど、ぐにゃぐにゃ、ぐちゃぐちゃしたものが好きです。大友克洋の「 AKIRA 」の最後の肉壁みたいな。妖怪とか触手とか。そんなイメージで楽しく作っております。

」

「大友克洋って誰だっけ?」

「知らない人はアニメ「スクライド」を観てください。」

「ああ、あのロボとメカが戦うやつか。あれは名作だったなぁ。」

「そうです。あと、「 AKIRA 」に出てきた行為の音楽化として「 AKIRA@2011 」という曲を作りました。」

「へぇ~。」

「この歌は、大友克洋の漫画に出てくる行為をサンプリングしています。」

「どんな行為?」

「セックス。」

「あはは。」

「あと、NHKのドキュメンタリーで見たんですが、大友克洋は漫画家になる前は小説家になりたかったそうな。」

「ほう。」

「だから、彼の漫画には、文章のリズム、言葉遊びのようなものがよく出てくる気がします。」

「な、なるほど。」

「他にも、好きな作家さんはたくさんいますが、やはり影響を受けた人を挙げるなら、手塚治虫先生と藤子不二雄A先生ですね。」

「ああ、わかるよ。」

「とくに手塚治先生の作品の中で、僕が一番好きだったのは「鉄腕アトム」です。」

「ああ、それもいいね。」

「そして、藤子不二雄A先生の作品は、どれもどこか不気味で、何か不思議な感じがします。」

「そういえば、ぼくの友人で藤子不二雄Aのファンがいるんだが、彼はよく『ドラえもん』に登場する人物を「キモッ!」と形容するんだよ。」

「あはは。」

「ところで、君の名前は何ていうんだい?」

「はい。僕の名前は『ナミヤヒロシ』といいます。」

「……はっ!? その名前は聞いたことがあるぞ!確か「ザ・シンプソンズ」のキャラじゃなかったか?」

「はい。実は、僕の本名も『ナミヤヒロシ』なんですよ。」

「えっ?ということは、君は『ザ・シンプソンズ』の登場人物なのか!?」

「いいえ。僕はキャラクターではなくて、あくまで実在の人物なんです。」

「そうなのか? しかし、どうして『 ザ・シンプソンズ』の世界にいるんだ?」

「それは、こちら側の世界から『ザ・シンプソンズ』のキャラクターたちが暮らす世界に迷い込んでしまったからなんです。」

「えっ?どうやったら元の世界に戻れるんだ?」

「残念ながら方法はわかりません。ただ、僕はこの世界での生活を楽しんでいるんですよ。」

「なるほど……。まあ、こっちでの生活が楽しいなら、無理に元いた場所に戻る必要はないかもしれないな。」

「ええ。それに、この世界の食べ物はおいしいですし、娯楽施設やゲームセンターなど、遊ぶ場所には困りません。」

「たしかに。しかし、こんなことを言っては何だが、この『 ザ・シンプソンズ 』の世界にだって、いいところはあるんじゃないか?たとえば……」

「たとえば?」

「そうだな……まず、みんながフレンドリーで、気楽に会話ができるということが挙げられるだろう。」

昼と夜の長さがひとしい日のように、あなたはわたしのすべてだった。

でも、あなたはもういない。

あなたがいない時間は、まるで長い夜のよう。

朝が来ても、また次の夜に怯えるだけ。

それでも、きっといつか夜明けが来ると信じている。

信じていたかった。

「……あ」

ふっと、意識が浮上して目を開けた瞬間、私は自分がどこにいるのか分からなくて混乱した。

真っ白な天井、白い壁、見覚えのない部屋、ベッドに寝転がったまま辺りを見回すと、部屋の隅に点滴台と薬棚が置かれているのが見えた。

ぎしりと重い雷は名字。身体を起こすと、自分の両手を見てぎょっとする。

右手には点滴針が刺さっていて、左手の甲にもガーゼや包帯が巻かれている。

「……なんで私」ぽつりと呟く。

そこでようやく、昨日の事を思い出した。

これほどひどい寒さでさえなかったら、これは美しい氷河だった。その美しさに見惚れて、私は足を滑らせたのだ。

そして、そのまま凍えて死んでしまえばよかったのに、運悪く雪崩に巻き込まれてしまったらしい。

「お目覚めですか」

不意に聞こえてきた声に驚いて、びくりと肩を震わせる。

いつの間にそこに立っていた浮豚の医師が、「おはようございます」と言った。

「……おはようございます」

私が答えると、医師は手にしていたクリップボードに何か書き込む。

「具合はいかがです?」

「頭が痛くて、気分が悪いです」

「痛み止めを出しておきましょう。熱が下がったばかりであるわたしとスクリーンが溶け合う。プライマルスクリーム療法のごとく、この世の果てまで連れ去ってください。あなたの愛は強すぎて、わたしの胸は張り裂けてしまいそうなのです」

いつも通りの戯言を聞き流しながら、ぼんやりとした頭で考える。

「あの、ここって」

「病院ですよ。ご安心なさい。山奥ではありません」

ジョン・レノンもかくやというくらいに、私はほっとする。

「先生、私どれぐらい眠っていたんですか?」

「丸一日ですね。まぁ大したことありませんよ」

大したことがないというわりに、私の顔色は悪いようだ。血色が悪くて青ざめていて、とても健康的。リアル過ぎず、コミックの中の世界のファンタジー感。その微妙な塩梅を表現できる漫画家がいたなら、今すぐ私の担当になってほしい。

「先生、仕事は大丈夫なんですか?」

「今はちょうど忙しい時期ではないので。あと、わたしのことは心配なさらずとも結構です。それよりも、あなたは自分のことを考えてください」

そう言うと、医師は病室から出て行った。

入れ替わりで看護師さんが入ってきて、私の腕から点滴を外す。

「気分はどうですか?吐き気とか頭痛はない?」

「はい。今のところ平気です」

「そう。じゃあ、これから検温しますね。ちょっと冷たいけど我慢して。

…マザーとは地球のことではないのか?そんな風に考えたことはないだろうか? 地球には様々な母がいる。

例えば、太陽。

太陽系の母であり、全ての惑星はその衛星として存在している。

地球もまた、太陽の子だ。

しかし、太陽はたった一つの星。

つまり、全宇宙で一人しかいないのに、子は何人もいるということになる。

ならば、母性というものは一体何なのか。

果たして、私に、母と呼べる存在は存在するのであろうか……?

確かに、この世にただ一人の母親なんて存在しないかもしれない。

でも、きっと。

あなただけの、堆積された音や匂いの記憶があるはず。

だから、あなたにしか作れない世界があってもいいと思うんだ。

それこそ、あなただけの物語。

あなたが紡ぐ世界。

あなたが奏でる世界。

あなただけが奏でられる世界。

きっと、あなたなら見つけ出せる。

さあ、始めよう。

雲を編むように、空へ羽ばたこう。

あなたはきっと、自由になれる。

あなたはきっと、誰よりも輝ける。

さあ、歌ってみよう。

世界はきっと、それを待っているから。

音の雲。良い奴is良い奴。

そんな戯言を騒ぐと、ピンクいろのもやに包まれて、私はあたり一面を見渡すと、そこは掌で、私はアニマルだった。

動物たちが、私に話しかけてくる。

「ねぇ、君はどんな夢を見る?」

「君の夢は、なにかな」

「君が見たいのは、なにかな」

「君の見たいものは、なんだろ」

「君の願いは、なんだろ」

!!全宇宙において残虐無比!!「僕の、名前は……」

「ぼくの名前は…………?」

「……ぼくの、なまえ、は……っ!」

『 』

「うわあああっ!?」

私は飛び起きた。

「あー……またこれかぁ……最近見てなかったのにぃ……」

憩いを経て、分解され、溶け混じる。

私は、自分が何者か分からない。

「ふぅ」

息をつき、時計を見るとまだ夜中の二時だった。

「……寝る前にもう一杯飲んじゃおう」

冷蔵庫からビールを取り出し、グラスに注ぐ。

「ん~」

美味しい。

「スタクテップ、スタクテップ、スタクテップ♪」

思わず歌ってしまう。

「あー、今日も楽しかったなー」

仕事終わりの一杯は格別である。

「はやく彼氏できないかなぁ」

独り身は寂しいな。

「スタクテップ、スタクテップ、スタクテップ」

「え?……今の声って……私?」

私は慌てて鏡を見た。「いや、そんなわけないよね。疲れてるんだよ」

自分に言い聞かせるように、私は呟いた。

翌日、職場に行くと同僚の一人にスタクテップの話をした。

「昨日ね、変な夢見たんだけど、なんか、私が、スタクテップになるっていうか、よくわからないけど」

「あ、わかる。私も前、そういう夢みた」

「やっぱりみんな見るんだ」

「うん。でもあれって、セキグチサトルが関係してると思わない?」

「セキグチサトル?」

「ほら、あの都市伝説の」

「ああ、あったね」

同僚の話によると、セキグチサトルは、インターネットの掲示板で噂になっているらしい。

「へぇ、どんな人なんだろう」

「知らない。でも、その人のブログ、結構面白いよ」

「そうなの?」

「うん」

その日の帰り道、私はスマホで検索した。

「……本当にあるんだ」

「セキグチサトルのブログ」

タイトルは『音雲』という。

私は興味本位で覗いてみることにした。

そして、私は、衝撃を受けた。

そこには、私の夢に出て来たものと全く同じものが書かれていたからだ。

「……どうして」

これは、ただの夢じゃないのか。

私は、自分の頬っぺたをつねった。

痛かった。

「どういうこと?」

「……もしかして、セキグチさんが、私と同じ夢を見てる?」

そう考えるしか無かった。

次の日から、私はセキグチさんのブログを読み漁るようになった。

『今日の音雲』というタイトルのそれは、毎日更新されていた。

内容は、音に関するものだった。

『音とはいったい何なのか?』

『音はどこから生まれるのか』

『音はどこに消えていくのか』

といった疑問から始まり、最終的には、音で世界が救えるかもしれない、というような内容になっていた。

とても興味深いもので、私は時間を忘れるほど、読みふけってしまった。

しかし、ある日を境にブログの更新が無くなってしまった。

気になって仕方がなかった。

どうしてしまったんだろう? 何かトラブルでもあったんだろうか? 私は、思い切ってメールを送ることにした。

すると、返信はすぐに帰ってきた。

「よかった」

ホッとした。

それから、私たちは色々な話をするようになった。

お互いに、同じような夢を見るということも知った。

「お久しぶりです。実は、ちょっとご相談したいことがありまして」

「はい。私で良ければ」

「ありがとうございます。では早速なんですが、私、音は自立的に成長し続けるひとつの状況のように聞こえるのです。そこで質問なのですが、この音には、一体どんな意味があるのでしょうか」

「意味ですか……。うーん、難しいですね。例えば、僕だったら、音の響き方によって、気分が変わるとかありますけど」

「なるほど、響き方で変わるものなのですね」

要素が次から次へと分散し、それぞれが浮遊する。

それらが相互に干渉することで、新たな要素が生まれる。

それら全てが合わさることで、新たな空間が形成される。

そして、それらの全ては、たった一つの存在に収束していく。

私は、音雲になった。

私は、音雲。

私は、音を奏でる。

私は、音が好きだ。

音雲の音は、星々を渡り歩く。

やがて──。

「……あ」

視界に、小さな光が映った。

それはゆっくりと近づいてくる。

「……あれが、そうなのかな?」

光は徐々に大きくなり、それが何か判別できるくらいの距離になった時。

「────ッ!?」

僕は思わず息を飲んだ。

それは巨大な球体だった。

夜空に浮かぶ月のような──いや、それよりも遥かに大きな物体。

銀色に輝くその球体には、何本もの線が走っていた。まるで血管のようにも見えるその線は、ときおり脈打つように点滅している。

「……なんだ、これ……」

あまりの大きさと神々しさに、しばし言葉を失う僕たち。

そんな僕らの前に降り立ったのは、一人の男だった。

背の高い、若い男だ。

顔立ちは整っているものの、どこか冷たさを感じさせる風貌をしている。

黒いコートに身を包んでいるセキグチサトルだ。「…………」

男は黙ってこちらを見つめている。

その視線を受けて、僕は警戒心をあらわにした。

この男が、今回の黒幕なのか? だとしたら──。

「ようこそ、みなさん」

突然、背後から声をかけられて振り返る。

そこにはいつの間にか、もう一人の人物が立っていた。

長身の男の隣にいた少女だ。

美しい金色の髪を持つ彼女は、純白の衣装を身につけていた。白い肌とあいまって、その姿はまさに女神そのものに見える。

そして彼女の隣にいる人物を見て、僕はさらに驚くことになった。

そこにいたのは、スタクテ・キサラギだったのだ。

「……え?」

僕の戸惑いなど気にもせず、キサラギは続ける。

「はじめまして、異世界からの来訪者よ。私はキサラギ。あなたのお名前を教えてもらえるかしら?」

「なっ……」

どうしてここに、キサラギがいるのか。

それに──。

『私の名は、メルティオール』

頭の中に響いてきた声を聞いて、僕はハッとする。

今のはまさか、あの時の──。

『そう。あなたたちが聖女と呼ぶ存在の声です』

やっぱり! でもなんで4枚組にしたんですか?!『そこはそれ、気分の問題ですよ。どうせなら一度に全部見ていただきたいじゃないですか』

まぁ確かにそうなんですけど……。

なんか釈然としないというか。

『では、そろそろ本編を始めましょう』

はい。

それじゃあ改めてよろしくお願いします。

ガレージハウスプロデューサー。ダフトパンクの「one more time」にも関わっている人で、それがリリースされた2000年の同時期のアルバム。ファンキーがグッ、グッファン。

ROMANTHONYからdiscogで漁って見つけたこのドラムンもいい。

この手のジャンルはCDでのリリースは一握りである。基本バイナルを聴かないと掘れないジャンルだのがうちにはレコードプレイヤーがないので知識ゼロ、意地でもCDで掘りたい。