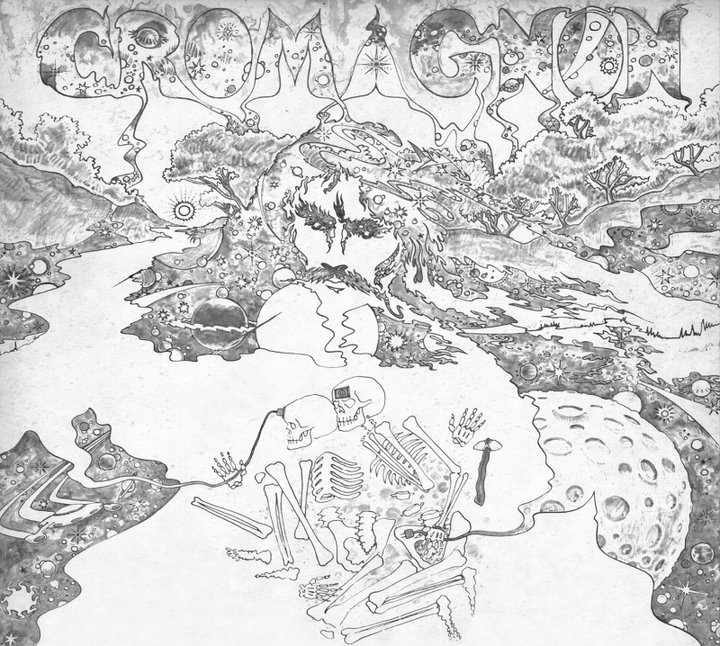

アモン・デュール『Psychedelic Underground』(1969)、あるいはレッド・クレイオラ『The Parable of Arable Land』(1967)と並べて語っても十二分におつりが返ってくる、脳みそとろける土着サイケデリアの極北にして、最果ての森の奥深くの洞窟でぞわぞわ垂れ流されているかのごときイカレた擬似遊宴。そして、アヴァンギャルド音楽の宝庫ともいえるESPディスクのカタログの中でもさらに異彩(というか異臭!?)を放つ、意味不明ジャンク/スカムの教典として床の間のさらに一段高いところに飾りたい1枚がこれ。1969年作。

冒頭の “Caledonia” こそバグパイプの高らかなテーマがこだましていくらかポップに聞こえたりするけれど、その後は歓喜ともむごたらしいともいえる嗚咽、怒号、叫び、わめき、悲鳴、どなり、奇声、つぶやき、気の触れた笑い声などが入り乱れ、さらにそこにおかしなリズムや電子音、エフェクト、ノイズギター、もっさりとしたテープコラージュが頓狂に交錯するからもう大変。言葉が産まれる前の得体の知れないかたまりがむき出しのまま異様なテンションで爆発し、いかがわしき乱痴気騒ぎの狼煙を上げるのだ。

若きスティーヴン・ステイプルトンの耳にひっかかり、かのNWWリストに掲載されたのも納得の1枚にして、笑って済ませるには突き抜けた表現があまりにも鬼気迫るこの野蛮美。文明社会の無意味なルールとは百億光年かけ離れたところで鳴らされるこの開拓精神はとてつもなく自由で高潔であり、ある意味、未開人の幻想とファンタジーといえるかもしれない。